防撞不容易,空间站也装“金钟罩”

作者:guokexin来源:中国航天报发表时间:2025-03-26 09:26:35浏览量:456

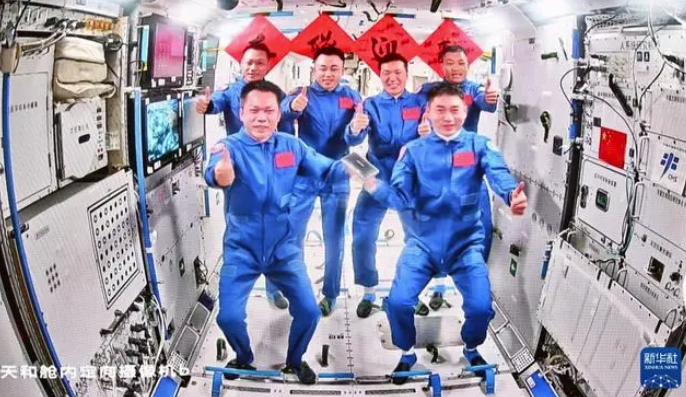

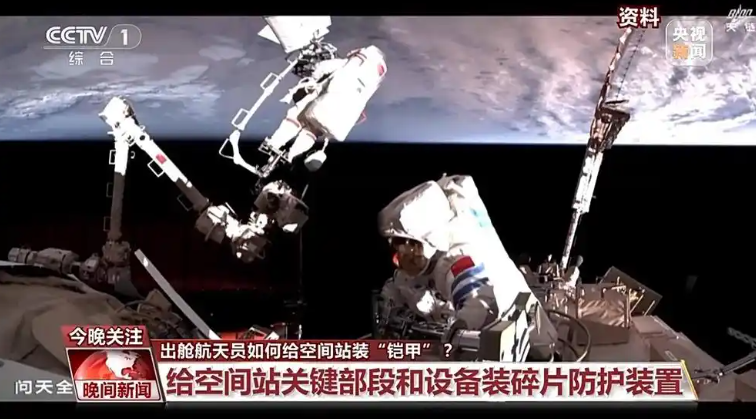

近日,据央视新闻报道,神舟十九号航天员在我国空间站执行任务期间,开展了空间碎片防护装置的安装工作,在空间站的前向和后向舱门加装了防护板。这不仅是我国空间站运行中的一次重要维护,也引发了人们对空间站防撞措施的关注。那么,航天员为何要给空间站安装“金钟罩”呢?

多重手段齐上阵

空间碎片是指在地球轨道上飘浮的人造物体残骸,包括废弃的卫星、火箭残骸、航天器爆炸产生的碎片等。这些碎片以数千米/秒甚至更高的速度飞行,哪怕是一颗直径仅几毫米的小碎片,一旦撞击空间站,都可能造成灾难性后果。因此,空间站的防撞设计必须做到防患于未然,综合运用多种技术手段。

空间站的第一道防线是其外部防护结构——防护盾。这种防护盾通常采用多层复合材料设计,例如铝合金和高强度纤维材料,能够有效抵御小型碎片的撞击。这种防护盾的工作原理类似于古代的盾牌,通过吸收和分散撞击能量,减小碎片对舱体的破坏。防护盾的设计需要根据碎片的尺寸、速度和撞击概率进行精确计算,确保在常见的小型碎片撞击下,空间站依然能够保持结构完整。

不过,防护盾并非万能,对于较大的碎片,空间站还需要依靠“躲避”这一主动措施。这就是空间站的第二道防线——轨道调整和规避操作。地面上的空间态势感知系统会实时监测空间碎片的轨迹,当发现有较大碎片可能与空间站发生碰撞时,会提前发出预警。空间站实施主动规避操作,例如通过调整轨道高度或姿态,避开潜在威胁。

此外,空间站还依赖强大的监测预警体系作为第三道防线。我国载人航天工程早在2011年就将空间碎片监测预警纳入工作体系,通过地面雷达和光学望远镜,以及天基观测设备,构建起全天候的空间态势感知能力。这种体系不仅能够跟踪已知碎片,还能识别新产生的碎片威胁,为空间站的安全运行提供数据支持。

值得一提的是,空间站的机械臂也在防撞中扮演了独特角色。机械臂不仅用于舱外作业,还能在必要时协助检查和修复因碎片撞击造成的潜在损伤,从而为空间站防护增添一层智能保障。

防护短板需补齐

空间站已配备多重防撞措施,为何还需要航天员对前向和后向舱门进行局部加固呢?这背后既有技术原因,也有运行中的实际需求。

空间站的舱门区域是结构上的薄弱环节。空间站由多个舱段组成,这些舱段通过对接机构连接,形成一个整体。舱门作为航天员进出或飞船对接的关键部位,其设计必须兼顾密封性、灵活性和轻量化,这使得舱门区域的防护能力相对较弱。

相比舱体的其他部分,舱门更容易受到碎片撞击的威胁,尤其是在长期运行中,碎片撞击的累积效应可能导致密封件老化或结构疲劳。因此,在前向和后向舱门加装防护板,可以显著提升这些部位的抗撞能力,弥补防护短板。

此外,空间碎片威胁的动态性要求防护措施不断升级。随着人类航天活动的增加,近地轨道的空间碎片数量逐年攀升。据统计,目前地球轨道上可追踪的碎片已达数万块,而尺寸不大于1毫米的碎片大概有几亿块。这些碎片的分布并非一成不变,卫星解体、碰撞事件或火箭发射都可能产生新的碎片群。面对日益复杂的空间环境,仅靠原有设计已不足以应对所有情况,通过在轨加固提升防护能力成为必然选择。

防护板的设计与安装还体现了我国航天技术的精细化和适应性。神舟十九号航天员加装的防护板并非临时补丁,而是经过地面反复验证的高性能装置。同时,航天员在轨安装的过程也展示了空间站“有人参与”的独特优势,不仅提升了防护效果,还为未来空间站维护升级提供了宝贵经验。

舱门作为空间站与外界交互的“咽喉”,其安全性直接影响航天员的生命保障和任务执行。加装防护板不仅是对当前威胁的回应,也为空间站未来长期稳定运行打下基础。未来,随着空间技术的进一步发展,更多先进的防撞措施将为人类太空探索保驾护航。

关键词: 空间站

免责声明:航化网出于分享有价值信息和促进知识传播的目的转载此文章。我们对文章内容和观点保持中立,不代表赞同其立场。内容仅供参考,不构成投资建议。我们尊重原创版权,已尽可能注明来源和作者。若您认为您的权益受到侵犯,请与我们联系,我们将立即更正或删除相关内容。

上一篇:长三乙火箭成功发射天链二号04星

微信分享

微信分享

复制链接

复制链接

收藏

收藏